“法官同志,我住院时房子被占了!”

2025年5月,普文法庭来了一位特殊的当事人。63岁的杨大爷捂着胸口,颤巍巍地递上起诉状。

患病老人怒递诉状 陈年积怨浮出水面

原来,在杨大爷住院期间,邻居李某将停车位扩建到了他家的宅基地上。0.19亩的土地争议,像一根刺扎在老人心里:“老李家欺负我病着,这口气我咽不下!”

眼看杨大爷情绪激动,身体虚弱,承办法官意识到这起案件不仅是法律问题,更关系到老人身心健康,当即联系乡政法副书记,协调土地所开展联合调查。

联合调查厘清症结 法官巧破“无据困局”

调查过程中,承办法官发现杨大爷与李某持有的老版土地证界线模糊,缺乏现代测绘数据支撑,权属认定存在客观困难,无法确定李某是否实际侵占杨大爷的土地。更棘手的是,李某的停车位已经建成,并投入了数万元,强制拆除可能激化矛盾。

“我家是扩建了一个停车位,也可能占用了一点地,但是现在都已经建好了,总不能拆除吧……”李某搓着手解释。

“土地是祖辈留下的,我绝不让步!”杨大爷愤怒地表示。

李某的这句坦白让杨大爷的情绪更加激动,承办法官立即安抚道:“杨大爷您先别急,既然李某承认了事实,我们一定会妥善处理。”

情法交融化干戈 五千补偿解心结

面对种种困境,承办法官想到可以借鉴“六尺巷”典故中“让他三尺又何妨”的智慧,采取“背靠背+利益平衡”策略进行调解。

“清朝时张吴两家让出六尺巷,今天我们能不能也各退一步?”

调解过程中,法官引用典故借古喻今,既讲法理更重人情:向李某释明《中华人民共和国土地管理法》中“未经同意不得占用相邻土地”的规定,同时劝导杨大爷考虑执行成本和社会效果。

“六尺巷能流芳百世,是因为双方都懂得‘让他三尺又何妨’的道理。今天这事,补偿金额可以商量,但这份邻里情谊更值得珍惜啊。”

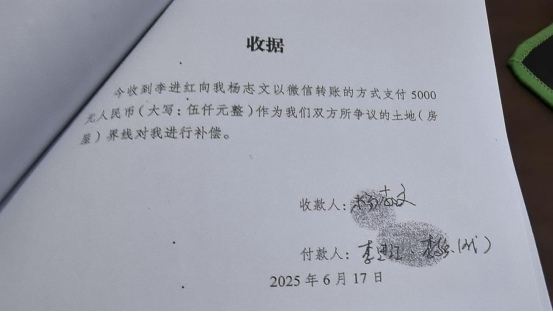

最终,经过多轮调解,双方达成协议——以现状确定四至界限,李某一次性补偿杨大爷5000元,并承诺不再扩建。

本案的成功调解,既避免了强制拆除可能引发的次生矛盾,又维护了当事人的合法权益,生动诠释了“礼让和睦”的中华传统美德。

未来,景洪市人民法院将持续深化多元解纷机制,让更多“六尺巷”故事在傣乡大地生根发芽。

六尺巷典故

清朝大学士张英住宅旁有一块空地,与吴家相邻。某日,张英接到家人书信,称吴家建房时占用了张家的空地,请求他出面施压。看完家书后,张英并不赞成家人为争夺地界而惊动官府的行为,于是提笔在家书上批诗一首:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨,长城万里今犹在,不见当年秦始皇”。于是,张家人向后退让了三尺地基。吴家被张英的大度所感动,也效仿张家向后退让了三尺地基,就形成了一条六尺宽的巷道,称之为“六尺巷”。

首页

首页

当前位置:

当前位置: